Cache-cache cosmique, à la recherche d’astéroïdes

Depuis Siril 1.4, de nouvelles fonctionnalités ont été introduites pour faciliter la recherche d’objets invisibles du système solaire dans vos images. C’est en quelque sorte similaire au tutoriel sur l’empilement de comètes, sauf que dans le cas présent, nous utiliserons l’astrométrie pour trouver les objets d’intérêt. Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes pour les révéler par empilement.

Préparation de la séquence #

La séquence utilisée pour illustrer ce tutoriel a été initialement prise pour capturer la célèbre comète 67P/Churyumov–Gerasimenko , site d’atterrissage de la mission Rosetta de l’ESA.

Champ montrant 67P/T-G, pris avec un télescope Newton de 400mm f/5.

Avant d’exécuter les étapes ci-dessous, la séquence a été calibrée et chargée dans Siril.

Bien que la comète soit clairement visible sur la prise de vue, d’autres objets du système solaire sont présents. Pour les révéler, nous allons d’abord résoudre les images de la séquence :

- soit via l’interface graphique, Menu

Outils,AstrométriepuisRésolution de l'image... - ou avec la commande

seqplatesolve

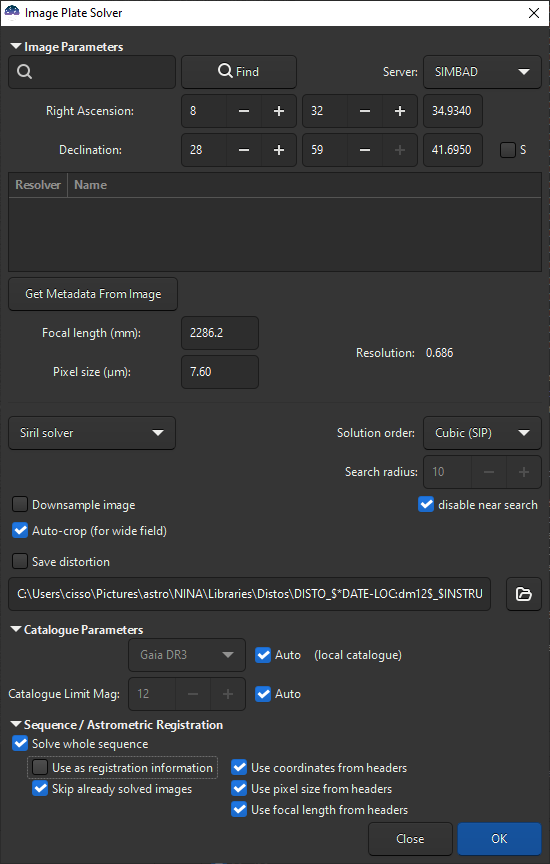

Dialogue d’astrométrie pour résoudre les images de la séquence.

Notez que nous avons désélectionné la case à cocher Utiliser comme information d'alignement dans la séquence, ce n’est pas strictement nécessaire mais nous expliquerons pourquoi plus tard.

Nous n’avons pas snon plus besoin de résoudre les images de toute la séquence pour trouver les objets d’intérêt, la première image suffirait, mais cela se révélera utile par la suite.

Nous pouvons ensuite aligner la séquence avec l’option 2-pass :

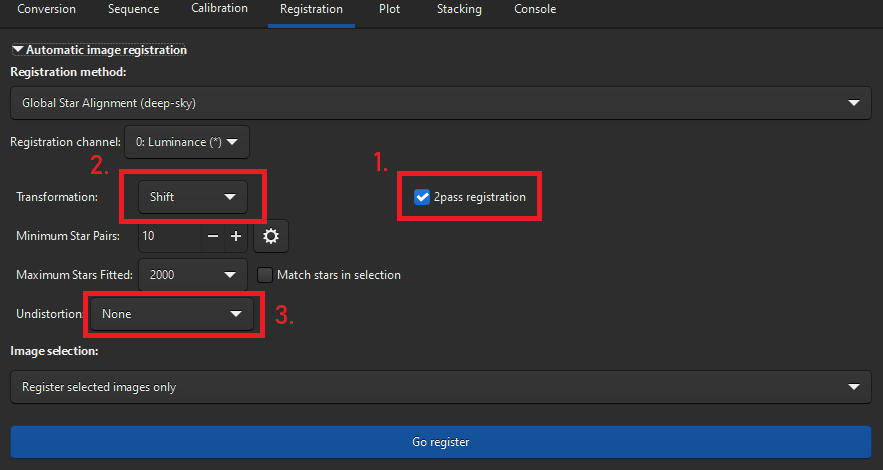

Alignement en deux passes.

Notez les options suivantes :

Alignement 2-passest sélectionné, ce qui signifie que nous n’exporterons pas les images alignées.- nous utilisons uniquement la transformation

Shift. Correction de distorsionest réglée sur Aucune, donc nous ne corrigeons pas les images pour les distorsions.

Une brève explication sur ces options. Pour chasser les astéroïdes, la situation idéale est d’éviter toute interpolation dans les données. Ainsi, l’utilisation de Shift et l’absence de correction de distorsion permettent de stocker de simples translations dans le fichier .seq, qui peuvent être utilisées jusqu’à l’étape d’empilement. C’est pourquoi nous n’avons utilisé l’alignement astrométrique lors de la résolution des images de la séquence, car il calcule des homographies. Bien sûr, il se peut que les données que vous avez ne correspondent pas à cette situation idéale (un retournement au méridien pendant la session, des distorsions importantes et/ou une dérive significative pendant la session). Si c’est le cas, au lieu d’utiliser l’alignement 2-pass, exportez la séquence alignée et utilisez-la pour l’étape suivante (ou effectuez un alignement astrométrique).

Révélation des objets du système solaire #

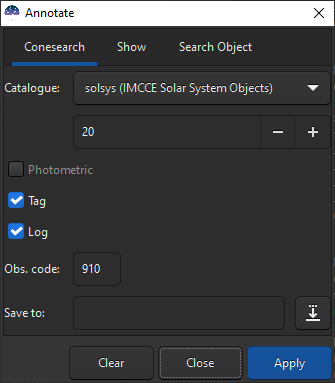

Allez maintenant dans le menu Outils, Astrométrie et Annoter.... Dans l’onglet Conesearch de la boîte de dialogue, sélectionnez solsys. Cela lancera une requête vers le serveur IMCCE

pour trouver des objets du système solaire dans l’image de référence.

Dialogue Conesearch pour les objets du système solaire.

Dans la boîte de dialogue, l’emplacement de l’observateur est défini sur 910, qui est le code d’observatoire IAU

le plus proche de l’endroit où cette séquence a été prise. Si vous n’avez pas d’observatoire IAU à proximité, pas de souci. Laissez simplement ce champ vide. La recherche conique peut donner des résultats légèrement moins précis, mais cette première étape consiste vraiment à repérer les objets en vue.

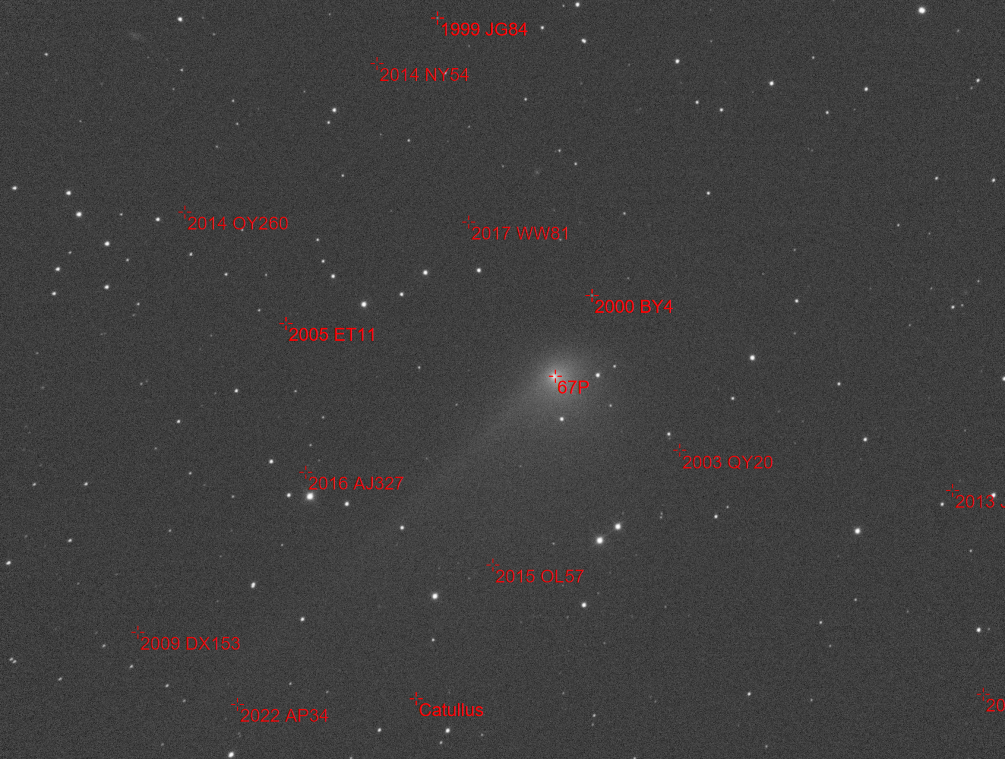

Résultat de la recherche conique sur l’image de référence.

Dans la console, les objets sont listés, triés par magnitude croissante.

log: The IMCCE solar system catalog has been successfully downloaded

log: 67P (Comet), RA: 08 32 35.3, DEC: +28 58 36.9 , mag:8.8

log: 2000 BY4 (MB>Middle), RA: 08 32 45.9, DEC: +28 59 00.5 , mag:17.1

log: 1999 JG84 (MB>Middle), RA: 08 33 03.2, DEC: +29 06 29.4 , mag:17.2

log: Catullus (MB>Outer), RA: 08 31 53.7, DEC: +28 56 52.9 , mag:18.9

log: 2005 ET11 (MB>Inner), RA: 08 32 22.3, DEC: +29 05 17.9 , mag:19.6

log: 5 objects found in the image (mag limit 20.00) using IMCCE solar system catalogue

Si nous augmentons la magnitude limite à 25 dans la boîte de dialogue d’annotation, nous voyons qu’encore plus d’objets sont présents:

log: The IMCCE solar system catalog has been successfully downloaded

log: 67P (Comet), RA: 08 32 35.3, DEC: +28 58 36.9 , mag:8.8

log: 2000 BY4 (MB>Middle), RA: 08 32 45.9, DEC: +28 59 00.5 , mag:17.1

log: 1999 JG84 (MB>Middle), RA: 08 33 03.2, DEC: +29 06 29.4 , mag:17.2

log: Catullus (MB>Outer), RA: 08 31 53.7, DEC: +28 56 52.9 , mag:18.9

log: 2005 ET11 (MB>Inner), RA: 08 32 22.3, DEC: +29 05 17.9 , mag:19.6

log: 2003 QY20 (MB>Inner), RA: 08 32 36.3, DEC: +28 54 47.6 , mag:20.2

log: 2022 AP34 (MB>Inner), RA: 08 31 41.0, DEC: +29 00 42.2 , mag:21.1

log: 2011 LM36 (MB>Inner), RA: 08 32 32.5, DEC: +28 44 35.2 , mag:21.2

log: 2017 WW81 (MB>Inner), RA: 08 32 44.9, DEC: +29 02 48.0 , mag:21.3

log: 2014 NY54 (MB>Outer), RA: 08 32 54.6, DEC: +29 07 08.7 , mag:21.5

log: 2016 AJ327 (MB>Outer), RA: 08 32 08.8, DEC: +29 02 39.4 , mag:21.8

log: 2009 DX153 (MB>Inner), RA: 08 31 41.5, DEC: +29 03 56.7 , mag:21.8

log: 2013 JM8 (MB>Inner), RA: 08 32 50.7, DEC: +28 48 14.7 , mag:22.0

log: 2015 OL57 (MB>Middle), RA: 08 32 12.2, DEC: +28 57 11.0 , mag:22.7

log: 2014 OY260 (MB>Outer), RA: 08 32 26.7, DEC: +29 09 09.1 , mag:23.9

Résultat de la recherche conique avec une magnitude limite augmentée.

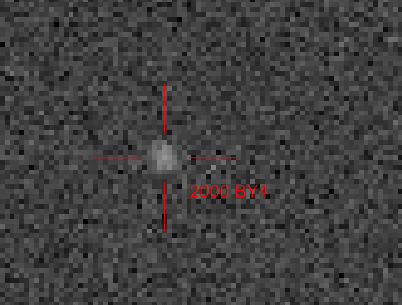

Ok, inspectons les objets annotés par magnitude croissante. Évidemment, pas besoin de chercher 67P qui est très visible. Pour 2000 BY4, nous aurions facilement pu le confondre avec une étoile faible.

2000 BY4.

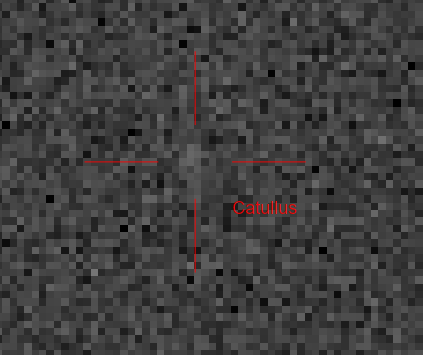

Catullus est un peu plus difficile à repérer, mais il y a encore une faible tache visible.

1994 PF20, alias Catullus.

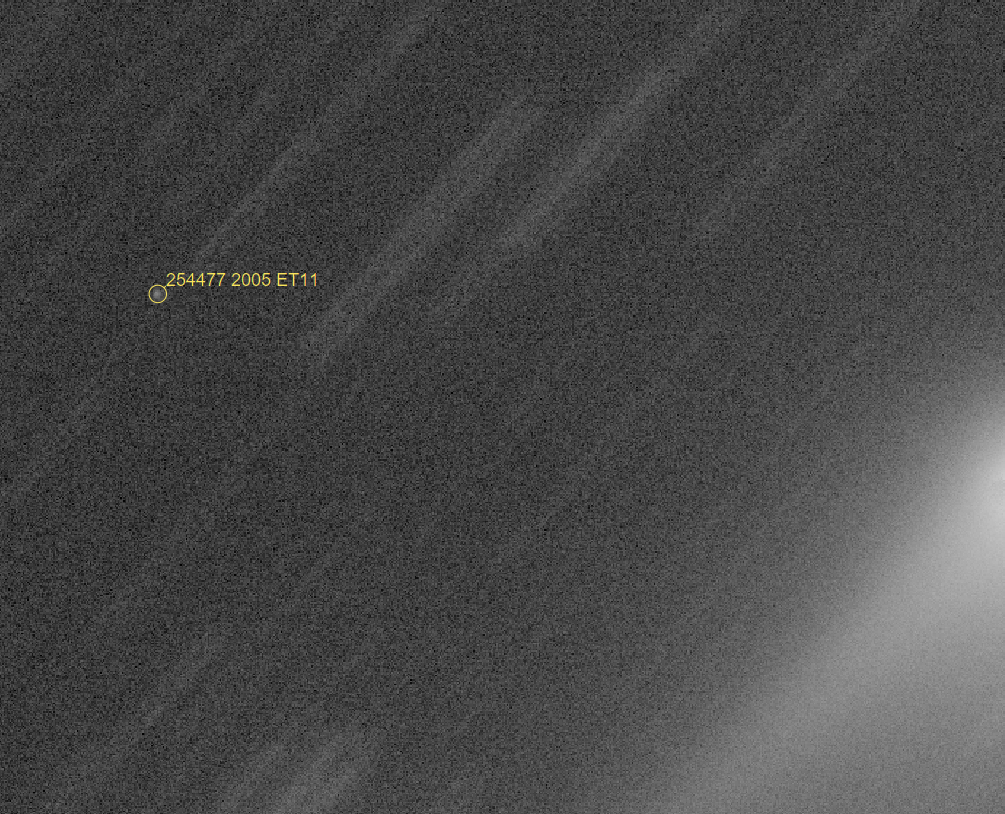

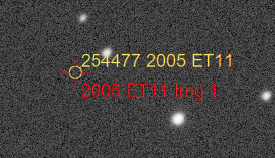

Maintenant, 2005 ET11 n’est clairement plus visible à l’emplacement de son annotation.

Emplacement de 2005 ET11.

Nous avons trouvé notre candidat parfait !

Voir l’invisible #

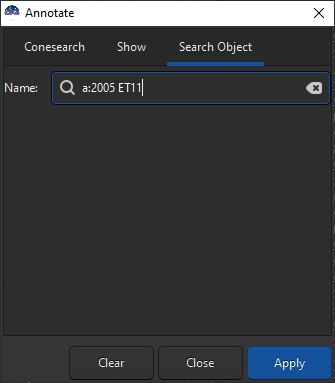

Nous allons maintenant utiliser la fonction de recherche d’objet pour nous aligner sur cet objet invisible.

Rouvrez la boîte de dialogue Annoter et allez dans l’onglet Rechercher un objet. Tapez maintenant a:2005 ET11 dans le champ de recherche. Le préfixe a: indique que nous recherchons un astéroïde, afin qu’il interroge le service miriade de l’IMCCE

. Plus d’informations sur la syntaxe sont disponibles dans la documentation de Siril

.

Dialogue de recherche d’objet.

log: Searching for solar system object 2005 ET11 on observation date 2022-01-29T21:26:21.240000

log: at lat: 43.752222, long: 6.916667, alt: 1200.000000

log: Found 254477 2005 ET11 (aka 2005 ET11) at coordinates: 08h32m22.3s, +29°05'17.8"

Emplacement éphéméride de 2005 ET11.

Cette requête est différente de la recherche conique initiale, qui identifie tous les objets dans une seule image. Dans ce cas, elle interroge une éphéméride (à la fois la position et la vitesse d’un objet à une date donnée) qui peut être utilisée pour annoter l’objet sur plusieurs images, à condition qu’elles soient suffisamment proches dans le temps. Elle est également plus précise car elle utilise la position de l’observateur, si elle est stockée dans l’en-tête de l’image, de sorte que la parallaxe est correctement prise en compte. Dans le cas présent, l’emplacement d’où les images ont été prises est suffisamment proche de l’observatoire de l’UAI 910 pour que la parallaxe soit déjà correcte avec la requête de recherche conique.

Notez également la couleur différente de l’annotation. Cela signifie que l’objet est maintenant stocké dans le Catalogue du Système Solaire de l’Utilisateur .

Alignement #

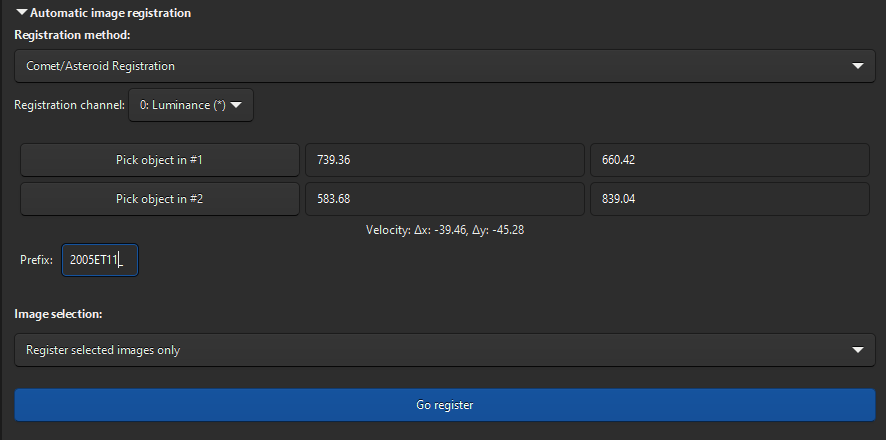

Allez maintenant dans l’onglet alignement et sélectionnez alignement de comète/astéroïde :

- Ouvrez le sélecteur d’images et sélectionnez la première image de la séquence.

- Au centre de l’annotation, dessinez une petite boîte de sélection.

- Cliquez sur

Sélectionner l'objet dans #1. Comme aucune PSF ne peut être détectée, il utilisera le centre de la boîte de sélection. - Sélectionnez la dernière image de la séquence et sélectionnez à nouveau à l’aide de l’annotation.

- Cliquez sur

Sélectionner l'objet dans #2.

Sélection à l’aveugle de 2005 ET11.

Comme pour l’alignement de comète usuel, l’interface graphique affichera maintenant un vecteur de vitesse. Dans la boîte préfixe, nous ajouterons 2005ET11_ afin de nous souvenir quel objet nous allons empiler. Cela permettra également de chasser d’autres objets par la suite.

alignement à l’aveugle de 2005 ET11 prêt.

Cliquez maintenant sur le bouton Aligner pour sauvegarder les décalages. Cela crée une nouvelle séquence avec le préfixe 2005ET11_. Aucune nouvelle image n’a été créée, seulement des liens symboliques et un nouveau fichier .seq.

Empilement #

Nous sommes maintenant prêts à révéler 2005 ET11.

Allez dans l’onglet Empilement et utilisez les options suivantes:

- Méthode:

Empilement moyen avec rejet. - Normalisation:

Additive avec mise à l'échelle. - Le rejet des pixels est laissé libre à votre choix, selon le nombre d’images que vous avez.

Empilement à l’aveugle de 2005 ET11 prêt.

Cliquez sur Démarrer l'empilement et attendez que la magie opère.

Empilement à l’aveugle de 2005 ET11 terminé.

Dans cette image, nous voyons bien sûr 67P. Nous pouvons également voir les traces de 2000 BY4, 1999 JG84 et Catullus (elles seraient un peu plus apparentes si nous empilions sans rejet). Et nous voyons un petit point en forme d’étoile à gauche. Si nous réactivons les annotations, nous voyons que c’est 2005 ET11.

Vue rapprochée de 2005 ET11 (avec la queue de 67P à droite).

Un heureux hasard, nous voyons également un point plus faible à droite. Si nous revenons aux annotations de la recherche conique avec une magnitude limite plus élevée

, nous voyons que 2003 QY20 était également listé dans cette zone, avec une magnitude de 20.2. Lancer une requête Rechercher un objet avec a:2003 QY20 le révèle également.

Sérendipité cosmique.

Il s’avère que les 2 objets avaient le même vecteur de vitesse au moment de l’observation (et la limite de détection de la configuration doit être autour de mag 20.). Si j’essayais avec 2022 AP34 (mag 21.1), c’est-à-dire le suivant dans la liste, je ne verrais rien car il est trop faible.

Astuces #

Il est possible que l’objet que vous souhaitez empiler n’ait pas d’éphémérides disponibles sur le serveur de l’IMCCE.

Si vous avez essayé tous les noms possibles et que vous n’obtenez toujours aucune réponse du serveur, vous pouvez essayer ceci.

Ouvrez un navigateur web et tapez l’adresse suivante :

https://ssp.imcce.fr/webservices/ssodnet/api/resolver.php?-name=NOMDELOBJET&-mime=text

où vous aurez remplacé NOMDELOBJET par le nom correct, évidemment.

Par exemple, avec C/2023%20Q1 (%20 est un caractère espace), vous obtiendriez quelque chose comme :

# Flag: 1

# Ticket: 182996012572018110

# Version: 2.1

# id | type | class | name | number | title | aliases | parent | system | ephemeris | physical-ephemeris | physical-models

C/2023_Q1 | Comet | | C/2023 Q1 | | C/2023 Q1 (PANSTARRS) | PANSTARRS | Sun | Sun| 0 | 0

Les 2 zéros à la fin indiquent que ni les éphémérides physiques ni les modèles physiques ne sont disponibles pour cet objet.

Ne nous laissons pas arrêter par des requêtes nulles. Il existe d’autres services qui fournissent des éphémérides, vous pourriez essayer par exemple le service de recherche JPL Small Bodies : https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/

Notez l’heure d’observation pour la première et la dernière image de votre séquence, puis envoyez une demande pour obtenir la position de l’objet à ces 2 dates. Vous pouvez les obtenir avec la clé DATE-OBS depuis leurs en-têtes.

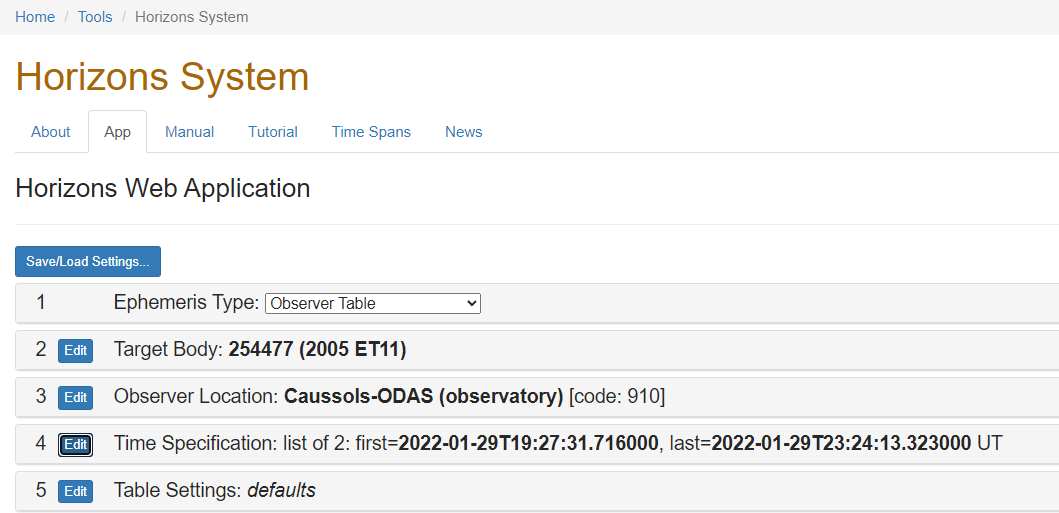

Nous prendrons comme exemple 2005 ET11. Une fois son nom saisi dans la page de recherche, une page de résultats s’affiche avec

tous ses éléments orbitaux. Cliquez sur Ephemeris dans la section Related Links en haut de la page.

Remplissez les informations :

Interface de requête d’éphémérides JPL.

Entrez votre code d’observateur si vous en avez un. Vous pouvez également spécifier vos coordonnées sur Terre.

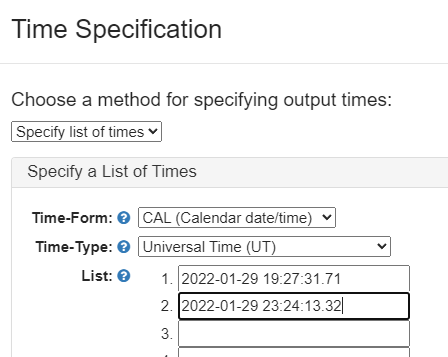

Cliquez sur Time Specification et entrez la date et l’heure des premières et dernières images en dates calendaires :

Spécification de temps pour les éphémérides JPL.

Une fois tout configuré, interrogez le serveur. Vous devriez obtenir de nombreuses sorties contenant un tableau comme celui ci-dessous :

*************************************************************************************************************************************************************************************

Date__(UT)__HR:MN:SC.fff R.A._____(ICRF)_____DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O Sky_motion Sky_mot_PA RelVel-ANG Lun_Sky_Brt sky_SNR

*************************************************************************************************************************************************************************************

$$SOE

2022-Jan-29 19:27:31.710 08 32 28.51 +29 05 08.1 19.546 n.a. 1.27198304896365 0.6975997 168.2287 /T 5.1322 0.6817666 277.23119 3.8016233 n.a. n.a.

2022-Jan-29 23:24:13.320 08 32 16.17 +29 05 27.0 19.549 n.a. 1.27206354731434 1.0246809 168.1183 /T 5.1802 0.6912407 276.26986 5.5008906 n.a. n.a.

$$EOE

*************************************************************************************************************************************************************************************

Parfait, nous avons maintenant la position de l’objet à ces 2 dates.

Retournez dans Siril, chargez la séquence et chargez la première image.

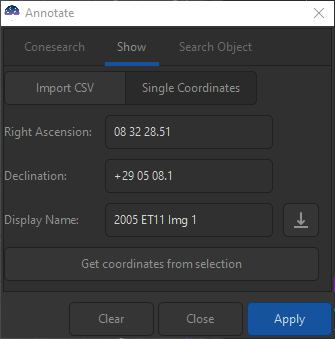

Dans le menu Outils, sélectionnez Astrometrie puis Annoter...

Dans la boîte de dialogue d’annotation, sélectionnez Montrer et Coordonnées unique.

Collez l’AR et la Dec pour la première date et étiquetez-la, par exemple, 2005 ET11 Img 1.

Cliquez sur Appliquer.

Boîte de dialogue d’annotation, onglet Show.

Ces coordonnées apparaîtront maintenant sur l’image chargée. Comme l’objet a également été trouvé avec la base de données de l’IMCCE, il est annoté deux fois, et évidemment au même endroit.

Annotation depuis l’IMCCE et position calculée par JPL.

Faites de même pour la seconde date, mais donnez-lui un autre nom, par exemple 2005 ET11 Img 2.

Vous pouvez maintenant suivre les instructions dans la partie Alignement du tutoriel. N’oubliez pas de choisir les coordonnées associées à l’image correcte.

Conclusions #

Ce tutoriel est inspiré d’une technique utilisée par les astronomes pour chasser réellement des objets inconnus du système solaire (et non, cela ne se passe pas comme décrit dans la scène d’ouverture de “Don’t look up”).

Ce que nous avons fait ici, c’est essentiellement donner un vecteur de vitesse et l’utiliser pour empiler les images à l’aveugle. Bien sûr, dans le cas présent, nous savions que nous trouverions quelque chose car nous avons utilisé le vecteur de vitesse d’un objet connu.

Pour découvrir des objets inconnus, nous pourrions imaginer faire cela de manière répétée pour une série de vecteurs vitesse (variant à la fois en amplitude et en direction). Si, après l’empilement, un point apparaît, cela signifie qu’un objet se déplaçant avec ce vecteur vitesse est présent dans l’image. En utilisant cette vitesse, une orbite préliminaire peut être trouvée, et d’autres observations peuvent être planifiées pour affiner les calculs de trajectoire. Une fois confirmé, l’objet et ses éléments orbitaux peuvent être comparés à la base de données maintenue par le Minor Planet Center

. Si l’objet est inconnu, il sera publié dans le prochain bulletin du MPC.

Un logiciel qui peut être utilisé pour effectuer ces milliers d’empilements est Tycho Tracker

développé par D. Parrott. Attention toutefois, il nécessite une solution informatique solide (avec GPU).

Un projet qui utilise cette technique est le projet MAP

, qui a découvert avec succès des centaines d’objets

. L’un de ses fondateurs est G. Attard, l’ami qui m’a introduit à cette technique et que je remercie chaleureusement ici. Je remercie également mon bon ami S. Debalme avec qui j’ai pris cette séquence mémorable.